必要なことを考える

こんにちは。京大OLCOB3年目、京都OLCで活動中の田中宏明と申します。インカレとかの大会実績が皆無なので、初めましての方が多いかと思いますが、よろしくお願いいたします。簡単に言えば松下世代です。光栄なことに田中基成くんから執筆の依頼をいただいたので、よい機会だと思い、筆を執らせていただきました。

近年は母校でコーチ業や練習会や合宿の運営をすることが多くなり、それに伴い、自分自身のことに限らず、「どうやったらオリエンテーリングが上手くなるのか」(これは僕の競技人生における永遠のテーマでもあります)について考える機会も増えてきました。そして、オリエンテーリングを上手くなるために必要なこととは何か、まだまだ短い競技人生ではありますが、これまでの経験から考えたことを書いていこうと思います。(あたりまえのことが多い気がしますが…)

自分の苦手を見つける

自分のオリエンテーリングにおける苦手を見つけるのに最も手っ取り早いのはやはりアナリシスを見てもらうことでしょう。自分だけでは気づかない問題点も、客観的な視点を加えることで顕在化します。

例えば、「道走りが遅い」という問題点について、ただ単純に「走力が不足している」という原因だけでなく、「途中で見るべきもの(チェックポイント)が不足しているため、スピードを出し切れないor 走りすぎてしまう」など様々な原因があります。自分では「走力が不足している」と感じたとしても、アナリシスを見た人からは、「とっているチェックポイントが少ないな、これでは自信をもってスピードを出せていないだろう」と気づいたりします。見つけた問題点を克服する方法も変わってくるので、原因の特定も大切ですね。

問題点を見つけ、1つ1つつぶしていくことは、能力を向上させる上でも定石と言えるでしょう。

自分の得意を見つける

アナリシスは基本的に反省の材料なので、「どうしてうまくいかなかったか」の原因を掘り下げ、弱点を克服していくために使います。これは先に述べた「苦手を見つけること」には効果的なのですが、逆に、「自分の得意」を見つけにくくなります。特に、オリエンテーリングにおいてうまくいっているところは、自分でも無意識なことが多いので自覚しにくいです。

自分の得意を生かしてレースメイキングできれば、かなり優位にレースを進められるでしょう。例えば、直進に自信があって、尾根たどりに苦手意識がある人は、レース開始直後にコースの概要をつかむ際、「3→4はラフ直進で得意だから、6→7の尾根たどりに注意、事前に読み込もう」のように、自分の得意不得意を中心としたレース全体の流れを組み立てやすくなります。

自分の特技を自覚することも、弱点を理解することと同じくらい必要なことです。互いに練習の際にランオブをしあったり、アナリシスを見あったりすることで、各々の得意がわかるときは積極的に伝えるといいと思います。

地図読み

オリエンテーリングの根幹はやはり地図読みにあると考えています。読図が無ければナビゲーションは成り立たないからです。オリエンテーリングを始めたばかりの人が行う地図表記と現地の対照、正置などの基礎技術から、上級者に求められる読図とランニングスピードとのバランスといった応用に渡るまで、地図読みが関与しない場面はありません。技術面が上達の律速になっている人は、今一度地図読みに立ち返ってみると、自分に必要なものが見つかるかもしれません。ここではクラブ内でやっている取り組みや独自にやった取り組みをご紹介します。

時間制限地図読み

レッグごとに地図を読む時間を制限します。短いレッグは5秒、長い、難しいレッグは15秒など。読んだ後の実行は地図を見ずに発表します。不整地を走っていると、常に地図を見られるとは限らないので、手軽かつ実戦に近い練習になります。

お絵描き地図読み

上記の発展版で、時間制限を設けたうえで、実行中に見るべき情報(コンタ線や藪や特徴物など)をホワイトボードなどに描きます。シンプリファイやアタックの際に必要な情報の取り方の練習になります。ちなみに僕はこれがめっちゃ得意で好きです(笑)

読図走

走りながら地図読むのは臨場感があって大切です。これも、プランする区間を区切ったり、スピード変化をつけたりして行うと効果的です。実際にレッグを走っていることをイメージしつつスピードの上げ下げ、マップコンタクト、地図折り、地図の持ち替えをするとよいでしょう。

地形のイメージ練習

地図に描かれた等高線の表現や、地形のイメージなどは、やはり山に入った回数がものをいいます。実際にオリエンテーリングをするか、地図調査をして地形的感性を磨くことが一番だと思います。また、逆ランオブをして、先を走る人がどの地形を見ているか教え、その地形は地図上でどのように描かれているか教えるのも効果的でしょう。

記憶力に自信のある人は、入ったことのあるテレインの地形を頭に思い浮かべ、地図の描かれ方と見比べることで地形の表現方法を経験的知識として蓄える方法があります。これが転じて、地図から現地の地形のイメージが鮮明に浮かぶようになれば、地形のイメージ力が強化されます。要するに机上で「リロケート」と「地形の予測」を繰り返している感じです。実際のレース中でも、先に出てくる地形の予測をし、必要な時にリロケートをする、といった行動を繰り返すことになるので、このサイクルを体に覚えこませるイメージです。僕は毎日朝ご飯を食べながら、新聞読む感覚でやったりしていました。

オリエンテーリングにおける現地を想定する力は、そのままテレインへの対応力につながります。その最たる例がモデルイベントであり、藪の基準や特徴物の表現方法など、そのテレイン独特の色を頭にインプットすることができるため、非常に効果的です。最近はスプリントなどで航空写真や現地の動画を探してテレイン研究している人もいますが、これも現地の特徴を掴む上で非常に有効だと感じました。頭の中では地形や特徴物の概要がイメージできていても、現地での実物と照合できないとミスやロスにつながります。

予想コースの作成

セレクションやインカレなど、重要度の高い大会前によくやる練習だと思います。予想コースの役割は、「テレインの地形的特徴を理解すること」、「その上で、このテレインではどのような課題(レッグ)が課されるか想定すること」、「渡河点やエリアのつなぎなど、事前に知らないと致命傷になる部分の事前確認」だと考えています。僕が重視しているのは、テレイン理解のために予想コースを組むことです。ただ、慣れてくれば勝負レッグが組まれるエリアや、難易度の高い要注意エリアは自然と意識できるようになると思います。また、テレインの課題が明確になれば、類似テレインで課題への対策や練習ができるようになるので便利です。

筋トレや体幹

オリエンテーリングにおけるフィジカルトレーニングといえば、第一に走力トレが挙げられますが、ここでは上半身の筋力や体幹の重要性を強調したいと思います。体幹は人間の動作の中心に位置する、あらゆる動きの「核」です。体幹や上半身が弱っていると、走っている最中の体のブレが大きくなり、最終的には下半身にもダメージが蓄積されて故障の原因にもなったりします。不整地ではよりそれが顕著になるでしょう。体幹がしっかりしていれば、不整地での走りでケガもしにくく、読図走も安定します。WOC動画とか見てると海外選手の体幹のぶれなさはすごい…(小並感)

練習会

最後に練習会について書きたいと思います。自分のオリエンテーリングに必要なものが分かってきた、それを実践するのに練習会はもってこいです。レースでもいいですが、テレインやコースの特性上その技術は使えないかもしれません。それに対し、練習会はメニュー中心、複数回走れる、とコスパや試行回数の面でも優秀です。練習会で大切なのは、「練習内容のコンセプト」だと考えています。

例えば、リレー対策を意識した練習会ではファシュタやチェイシングなどの集団で追い込む練習がメインになりますし、初級者向け練習会では、ラインOやスプリントエクササイズといった、基本的な線状特徴物たどりや正置練をメインに持ってきます。

練習内容のコンセプトは、参加者側から要望があればそれに則したように組みますし、自発的にコンセプトを設定して参加者に呼びかけてもよいでしょう。

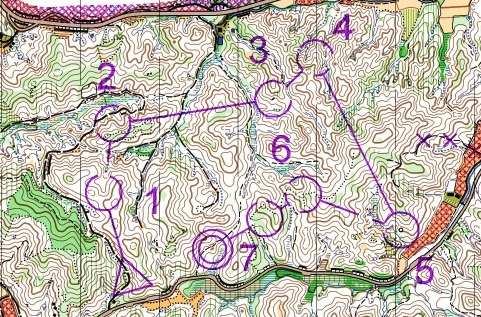

つい先日、京大の合宿で組んだコースを例に出します。

短いコースですが、すべてのレッグに対してアタックをコンセプトにしました。

△→1:道から離れるアタック。右手がずっと高い(尾根線)だが、アタック手前で右手が低く(沢)になる。

1→2:尾根に上からアタックするとき何を見るか。

2→3:ルートチョイスとアタックポイントの設定。ルートによってアタックの際何を見るか。

3→4:アタックのリスク管理とエイミングオフ。直進か、先に奥の傾斜に当てるエイミングオフか。

4→5:地形を大きく見るアタックとストッパーの設定。コントロールは大きく見て山塊の先、耕作地を遠目に捉える。

5→6:高さを意識したアタックとルートチョイス。直進かコンタリングか。その際のアタックはどうするか。

6→7:藪めの尾根たどりとアタック。藪の中で正確な方向維持ができるか。

最近の部員はアタックが弱い人が多いと感じたので、様々な場面に応じたアタックを意識してもらうレースを練習に組み込みました。今回は僕が勝手にコンセプトを設定しましたが、事前に参加者のニーズを聞き、うまく練習会をコーディネートすれば、練習効果もぐっと上がると思います。

課題を事前に意識しておけば、より密度の濃い練習が行えますし、教える側も重点的に教えることが分かっているのでやりやすくなるでしょう。教える側としても、何を教えるべきかはっきりしている方と積極的に取り組みやすいですが、逆に教える内容がはっきりしていないとどう指導してよいか難しく悩みます。

自分の周りでも、自分の苦手を見つけ、それに対する対策を素早く講じている人は上達スピードが非常に速いとひしひし感じています。さらに、そういう人は得てして自分の得意技も自覚している人が多く、レースの戦略も合理的に立てています。

また、アナリシスなどのアドバイスをもらった際、自分の頭で再度必要な情報を取捨選択したり、まとめたりするとよいと思います。自らの上達のために、自らの頭で必要なことを整理することは非常に重要なことですから。

オリエンテーリングは、アナリシスの内容からもわかるように、PDCAサイクルがものをいうスポーツです。あるプランに対する実行、それを実現した際の問題点とそれに関する反省、並びに今後の対策と、非常に論理的でまさにあらゆる面で「頭を使う」スポーツです。使えるところはどんどん頭を使って、楽しく課題をクリアしていきたいものです。

この、課題をクリアするために、「自分には何が必要なのかを考える」ということ。僕はオリエンテーリングのこういった面が好きなのだと感じています。また、僕は他の人がどのように考えてオリエンテーリングに取り組んでいるのか話し合ったり聞いたりするのも好きなので、他に色々な取り組みをしているという人がいたら、ぜひお話を聞いたりしたいです。オリエンテーリングの上達には、人それぞれ全く異なったアプローチがあると思います。その多様性もおもしろさの1つと考えています。

最後に、僕は自分が好きになったこのスポーツの楽しさを、後輩に伝えていくことも先輩の役割だと考えていて、オリエンテーリングに興味を持ってくれた人に、もっと上手くなって楽しくオリエンテーリングをできるようになってもらいたい、みたいなコンセプトでこの記事を書きました。本当は指導の視点からのオリエンテーリングみたいなのを書きたかったけど、うまくまとまりませんでした(笑) みなさん、これからも楽しんでオリエンテーリングしましょう!拙い文章でしたが、読んでくださった方、ありがとうございました。